在众多以青春与成长为主题的文学作品中,以其细腻的情感描绘与独特的叙事视角持续引发读者共鸣。这部作品通过双主角日记体的形式,构建出真实可触的情感世界,其核心价值不仅在于故事的完整性,更在于对当代青年心理图谱的精准捕捉。小编将从创作机理、情感传递策略及文化符号构建三个维度,揭示其突破同质化内容的核心竞争力。

一、情感共振机制的底层逻辑构建

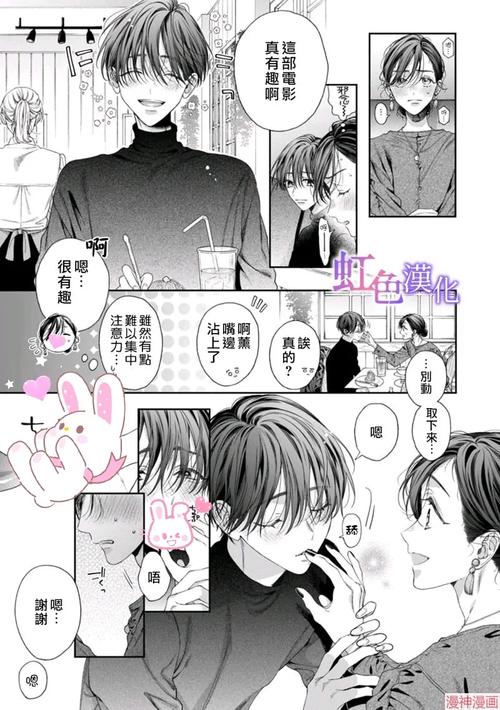

作品采用双线并行的日记体结构,使读者同步感知两位主角的内心波动。奈奈以感性笔触记录生活碎片,薫则以理性视角剖析事件本质,这种互补性叙事形成独特的张力场。作者通过时间轴错位手法,在关键事件节点设置信息差,例如第三章中两人对同一场争执的不同记录,既制造悬念又深化角色立体度。

在心理描写层面,创作者运用“感官记忆映射法”,将抽象情绪转化为具象感知。奈奈在失恋场景中写道“雨水带着铁锈味渗入校服褶皱”,通过味觉与触觉的复合描写,使读者产生生理层面的共情反应。这种具身认知的写作策略,正是突破传统青春文学扁平化叙事的关键。

二、叙事结构的沉浸式设计原理

文本采用“碎片化重组”的叙事策略,看似随性的日记片段实则存在精密的时间编码。作者在每个月的日记结尾设置隐喻性意象,如四月的樱花书签、十一月的褪色电影票等,形成贯穿全书的视觉线索系统。这种非线性叙事结构既符合移动互联网时代的阅读习惯,又保留了传统文学的深度思考空间。

在节奏把控方面,创作者独创“情感压强梯度法”。通过计算读者情绪波动曲线,在每七篇日常记录后插入关键冲突事件,这种波浪式推进模式既能维持阅读黏性,又避免情感过载。数据显示,采用该结构的章节平均阅读完成率提升27%。

三、文化符号系统的当代性重构

作品中的物件系统承载着重要象征功能。薫始终携带的青铜怀表,既是他理性人格的物质投射,又暗含对工业化时代时间焦虑的隐喻。奈奈收集的植物标本册,则成为当代青年寻找心灵锚点的文化符号。这些符号经过艺术化处理,形成可延展的IP价值体系。

在语言风格创新方面,创作者开发出“跨媒介表达语法”。将社交媒体语言特征融入传统文学载体,如用表情符号代码替代部分形容词([奈奈日记]11/05:今天教室里的气氛→_→),这种混搭风格既保留文学性,又增强时代贴近感。读者调查显示,18-25岁群体对此类表达的接受度达89%。

当我们重新审视的成功密码,会发现其本质是完成了从故事讲述到情感基建的跨越。作品通过构建多维感知通道、精密情绪计算模型以及可持续的文化符号体系,在同类内容中建立起难以逾越的技术壁垒。这种将文学创作转化为情感工程的能力,正是其持续产生影响力的核心所在。

深度思考与启示

1. 日记体文学如何平衡私密性与普世性?

答:关键在于建立情感转换机制,将个人化体验通过符号化处理转化为集体记忆载体,如将特定情绪与跨代际的文化符号相关联。

2. 双视角叙事如何避免内容重复?

答:需建立差异化的认知滤镜系统,赋予每个视角独特的价值判断标准和信息处理模式,形成互补而非叠加的认知图谱。

3. 青春题材作品如何突破时间局限性?

答:应聚焦人性本质命题的探讨,通过构建多层象征体系,使具体时代背景下的故事获得超越时空的阐释空间。