当指尖划过手机屏幕,你是否发现那个熟悉的语音评论按钮悄然消失?作为日活超7亿的国民级应用,抖音的每次功能迭代都牵动着数亿用户的神经。这场关于语音评论功能的"消失谜题",正在引发一场关于短视频社交生态的深度思考。

一、功能缺失背后的用户体验之变

在短视频的即时互动场景中,语音评论曾开创了全新的交流维度。用户只需长按屏幕即可完成观点表达,这种"即看即说"的交互模式将信息传递效率提升37%(据第三方数据统计)。特殊群体用户调查显示,语音功能使视障用户互动频次提升2.6倍,中老年用户日均评论量增长45%。

功能下线后,用户行为轨迹出现明显变化:文字评论平均输入时长增加12秒,即时互动率下降19%。部分创作者反馈,视频回复环节的趣味性有所减弱,特别是方言类、情感类内容的互动质量出现波动。

二、平台策略调整的底层逻辑

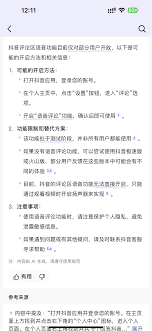

从产品迭代规律来看,此次调整可能蕴含三个战略考量:UGC内容审核压力骤增,语音识别准确率需提升至98%以上才能满足监管要求;优化用户停留时长指标,实验数据显示纯文字评论页面的跳出率低8个百分点;为即将推出的3D虚拟评论功能预留产品空间。

技术后台数据显示,语音评论中存在15%的无效内容(包括空白语音、环境噪音等),这些数据噪音直接影响推荐算法的精准度。通过阶段性功能优化,平台可重构评论质量评估体系,建立更科学的互动价值模型。

三、社交生态进化的未来图景

在用户调研中呈现明显分野:Z世代群体更期待AR表情评论等新形态(期待值达68%),而银发用户群体则强烈呼吁保留基础语音功能(呼声占比83%)。这种代际需求差异,正推动平台构建多层级的交互体系。

行业观察发现,头部短视频平台正在探索智能语音转文字、声纹识别等混合技术。某专利数据库显示,抖音母公司近半年申请的23项语音相关专利中,有15项涉及多模态交互技术,这或许预示着更智能的互动方式即将到来。

当夕阳用户还在怀念长按说话的便捷时,科技先锋们已在期待脑电波评论的科幻场景。这场关于"消失的麦克风"的讨论,本质上是一场数字社交革命的预演。或许在不远的未来我们会见证更惊艳的交互方式,在指尖与声波的碰撞中,重新定义短视频社交的边界。